Die von Ralf Otte mittels einer hyperkomplexen Algebra vorgenommene Erweiterung der Quantenphysik zur Modellierung von Bewusstseinszuständen

erlaubt in Verbindung mit buddhistischen Konzepten und Schwarmregeln die Beschreibung von Denkprozessen sowie der damit verbundenen Bewusstwerdung.

In diesem Anhang wird gezeigt, welche Form von besonderen Handlungen sich aus dem Denkprozess ergeben können. Im Buddhismus werden hierbei 2 Formen

von Handlungen unterschieden, die sich als Spontaneität oder als Impulsivität zeigen.

Im Hauptteil wurde gezeigt, wie Gedankenprozesse ausgehend vom Dharmakaya (Möglichkeitsfeld) über den Sambhogakaya (Transformationsfunktion) bis hin zum

Nirmanayakaya (virtuelles Beobachtungsfeld) ablaufen können. Die zugehörigen Modelle im Buddhismus lassen sich durch das Zustandssystem der Drei Nen von Katsuki

Sekida und auch durch ein Wellenmodell von Lama Angarika Govinda abbilden, die sich in den Iterationen bei Ralf Otte widerspiegeln (siehe hier insbesondere

Abschnitt 9 - "Bewusstwerdung"). Die grafische Wiedergabe der Iterationen zeigt beim Gedankenprozess eine

Vielzahl von Trajektorien, die mit den 17 Grundschwingungen zur Bewusstwerdung von Lama Anagarika Govinda korrelieren und die durch Kollaps im Sinne einer

Art Rückspiegelung zu einem fortgesetzten Aufbau immer neuer, aber auch ähnlicher Gedankenprozesse führen können. Diese wiederholten Gedankenprozesse mit ähnlichen

Trajektorien besitzen einen Charakter, der sich häufig als Schwarmverhalten von Gedanken interpretieren lässt (siehe ebenda Abschnitt 9).

Aus den unterschiedlichen Phasen im Wellenmodell (siehe Tabelle in Abschnitt 9) lassen sich das grundsätzliche Verhalten bzw. die Handlungen von Menschen

(aber auch Tieren) ableiten. Aus einem Kollaps

einer Welle im Sambhogakaya, die auch dem 2. Nen entsprechen, zeigt sich üblicherweise ein Verhalten, das nicht auf Überlegungen basiert, sondern meistens

einem erlernten Gewohnheitsmuster entspricht. Beispiele hierfür sind Autofahren, Sprechen oder aber auch Fluchtverhalten vor Prädatoren. Bei einem Kollaps der Welle im

Nirmanakaya, der dem 3. Nen entspricht, steht das analytisch-intellektuelle Denken im Vordergrund, das häufig zu überlegten Handlungen führt. Gedanken

sind im Modell der 3 Nen immer mit Emotionen verknüpft, die allerdings in den bisherigen Beispielen hier in dieser Abhandlung noch nicht berücksichtigt wurden.

Bevor es aber zur Ausprägung von Emotionen kommt, entsteht blitzartig ein Moment mit einem Zustand der Verwirrung. Chögyam Trungpa sieht diesen blitzartig entstehenden

Zustand als Konsequenz der Ausstrahlung von Energie aus der Grundschicht/Kunzhi/Möglichkeitsfeld/Dharmadhatu mit einer blind machenden Wirkung, die als Verwirrung oder auch

als eine Art von Panik die erste Phase der Bildung eines Ich-Bewusstseins bildet. Die Panik/Verwirrung ist dabei das Ergebnis unterschiedlicher

Geschwindigkeiten: zeitlos im Möglichkeitsfeld - verlangsamt im virtuellen Beobachtungsfeld. Der verwirrte Zustand basiert dann auf den zeitlich

unterschiedlich ablaufenden Projektionen des Geistes beim Wahrnehmungsprozess gegenüber den ebenfalls vom Geist ausgelösten Handlungen, woraus

bei allen Sinnesempfindungen permanent starke Verwirrungen im Hinblick auf das Wahrgenommene und dem sich bildenden Ich-Bewusstsein entstehen. Das Ergebnis

ist dann eine Trennung bei der Wahrnehmung zwischen einem eigenen Ich und den wahrgenommenen Objekten. Dieser Prozess beschreibt den Ablauf zwischen dem

1. und 2. Nen bzw. der Transformationsfunktion von Ralf Otte mit dem Übergang zwischen Möglichkeitsfeld und virtuellem Beobachtungsfeld

(siehe auch Abschnitt 5 "Simulationen").

Jieyu Zheng und Markus Meister haben ermittelt, wie sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit des menschlichen Bewusstseins gegenüber der Verarbeitung

von sensorischen Informationen verhält. Sie kommen dabei auf ca. 10 bit/s gegenüber ~109 bits/s; eine Erklärung, wie dieser extreme Unterschied

entsteht und welche Bedeutung dies hat und wieso die Verarbeitung von Sinnesleistungen erheblich größer ist als die Verarbeitung von Bewusstseinsleistungen,

konnten sie nicht dagegen ermitteln. Die Erklärung einiger buddhistischer Lehrer sieht diese Diskrepanz aber gerade als Grund an, wie hieraus aus dem

Zustand der Verwirrung das Gefühl eines Ich-Bewusstseins erfahrbar wird. Karl-Heinz Golzio, der aus dem Sanskrit das Lankavatara-Sutra ins Deutsche übersetzt hat,

sieht in der dort beschriebenen Philosophie des Cittamatra eine Lehre, der zufolge die gesamte Welt reiner Geist ist, also auch Materie.

Dualistische Empfindungen, wie auch das Gefühl des Ich-Bewusstseins sind somit ebenso ein Teil des alles umfassenden Geistes.

Christoph Klonk, der die Aussagen

von Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche interpretiert, kommt zu dem Ergebnis,

dass die inneren Erlebnismengen (Klonk bezeichnet mit Erlebnismengen die 5 Skandha) die Gesamtheit

der Wahrnehmungsereignisse von Körper und Bewusstsein bilden und die äußeren Erlebnismengen dasjenige sind, was irrtümlich als außen von uns vorhanden

angesehen wird; somit wird es nicht als Teil des Selbst von uns betrachtet und als irrtümlicher Eindruck von Innen und Außen angesehen.

Das Ergebnis ist das Gefühl eines von einer umfassenden Bewusstheit scheinbar getrennten dualistischen Bewusstseins, das einer Fehldeutung/Verwirrung im Geist entspricht.

Traleg Kyabgon beschreibt einen

kartesischen Dualismus

als Ursache der kategorischen Behauptung einer Trennung von Subjekt und Objekt, bei der eine

konzeptuelle Teilung den Geist und die Materie als unterschiedliche Entitäten behandelt und Geist als funktionale Eigenschaft des Gehirns ansieht.

Er zitiert eine Aussage des Dalai Lama, die den Hintergrund dieses Sachverhalts beschreibt:

In our naive or commonsense view of the world, we relate to things and events as if they possess an enduring intrinsic reality. We tend to believe that the world is composed ot things and events, each of which has a discrete, independent reality of its own and it is these things with discrete identities and independance that interact with one another. ... This view of the world as made of solid objects and inherent properties is reinforced further by our language of subjects and predicates, which is structured with substantive nouns and adjectivs on the one hand and active verbs at the other.

Chögyam Trungpa beschreibt weiter, wie die Verwirrung ein scheinbares Etwas "geistig erschafft", wovon man geistig Besitz ergreifen kann, aber die Fallgeschichte, die dazu geführt hat,

nicht zur Kenntnis nimmt, indem man sie ignoriert. Das Resultat ist Unwissenheit mit einem Ignorieren von Ignoranz, was zur weiteren Ausprägung des

Ich-Bewusstseins führt. Dieser Zustand beginnt schon mit dem Auftreten des 1. Skandha (siehe auch Abschnitt 9 - "Bewusstwerdung")

bevor sich das 2. Skandha bildet.

Bevor aber die typischen, allgemein bekannten Formen von Emotionen (z.B. Hass) entstehen, kommt es zur Ausprägung von

Basisemotionen, die sich 3 Grundtypen zuordnen lassen. William S. Waldron nennt diese Basisemotionen angenehme Gefühle, unangenehme Gefühle und unbestimmte Gefühle.

Chögyam Trungpa beschreibt, wie im 2. Skandha die Basisemotionen, aber auch damit verbundene Gedanken auf unmittelbare, impulsive Art sprunghaft sichtbar werden, wobei

die beobachtende Funktion des Geistes (Beobachter genannt) versucht, die sich zeigenden Basisemotionen und Gedanken lückenlos zu beobachten. Als Folge dieses Beobachtungsprozesses

in Verbindung mit Identifikationen, Erinnerungen und Bewertungen (Skandha 2-4) werden auch die eigentlichen Emotionen wie beispielsweise Hass, Ärger, Liebe usw.

erfahrbar.

Diese prozesshafte Entwicklung von Emotionen entspricht im Wellenmodell von Lama Anagarika Govinda mit den insgesamt 17 verschiedenen Einzelschwingungen

(siehe auch Abschnitt 5 "Simulationen") den Schwingungen 6-15, die sich wiederum im Modell von Ralf Otte den Iterationen 6-15

der Transformationsfunktion zuordnen lassen. Der zugehörige zeitliche Ablauf von Wellen bzw. Iterationen ist bisher hier verborgen geblieben. Aus Beschreibungen Chögyam Trungpas kann

man schließen, dass Teile des Prozesses gleichzeitig geschehen (in Analogie zur Quantenphysik mit zeitlosen nicht-energetischen Wellen des Möglichkeitsfeldes), während andere Abläufe

mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten einhergehen, die zunächst im Millisekundenbereich liegen können und die dann im 3. und 4. Skandha schließlich im allgemeinen langsamer zwischen den

Iterationschritten fortschreiten. Darüber hinaus kommt es zu zahlreichen Rückkopplungen/Rücksprüngen im Iterationsprozess, wie sie auch im Modell der Drei Nen von Katsuki Sekida

beschrieben sind (siehe Abschnitt 8. "Attraktoren und Entscheidungsfreiheit"). Es ist denkbar, dass es hierbei zu zahlreichen

Überlagerungen von Wellen kommt, die zu den oben genannten Verwirrungen führen.

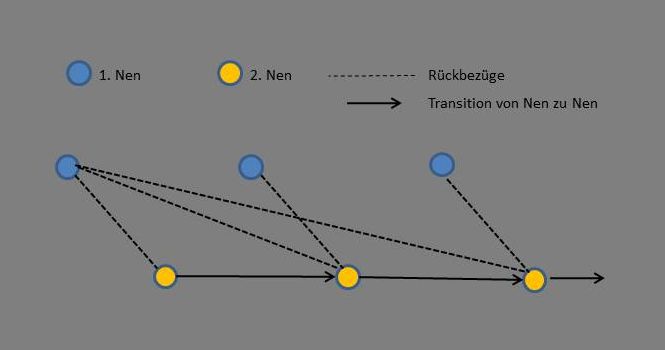

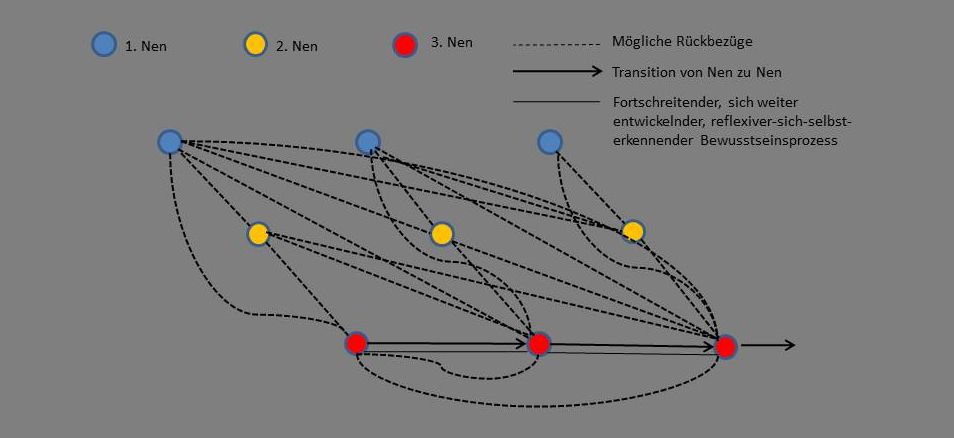

Die folgenden zwei Beispiele, die aus den Graphen von Katsuki Sekida abgeleitet wurden, zeigen mögliche Formen von Überlagerungen beispielhaft mit 3 Phasen beim zeitlichen Fortschritt

des jeweils höchsten Nen (zu den inhaltlichen möglichen Verknüpfungen der Drei Nen siehe Abschnitt 8. "Attraktoren und Entscheidungsfreiheit").

Mit zeitlichem Fortschritt können allerdings Verknüpfungen auch wieder verblassen, was man mit Vergessen gleichsetzen kann, wobei nach Katsuki Sekida aber einzelne Nen nur einem

scheinbaren Vergessen im Sinne einer geringer werdenden Energie des jeweiligen Nen unterliegen; derartigen Nen können später erneut unbewusst Energien zugefügt werden, so dass sie

im Bewusstsein dann erneut aktiv werden können, z.B. Trauma-Geschehen). Dieses Schaubild der 3 Nen mit ihren Verknüpfungen symbolisiert auch, wie die von Chögyam Trungpa

beschriebene Verwirrung entstehen kann, bei der das Bewusstsein sich ein eigenes Weltbild konstruiert, das einer allgemeingültigen Realität nicht mehr entspricht. Für das

evolutionäre Überleben der Menschheit hat sich diese Form des Konstruktivismus als überlegen und erforderlich herausgestellt. V.V. Nalimov, hat hierzu ein Modell des Bewusstseins auf Basis der

Analyse der Semantik menschlicher Sprachen entwickelt, das ebenfalls die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion aus der Quantenphysik verwendet. Gleichzeitig führt diese

evolutionäre Form der Bewusstseinsbildung aber auch zu massiven Problemen (z.B. Mord, Kriege, verschiedene Ethiken usw.).

Diese extremen Formen des Verhaltens auf Basis des 3. Nen findet man eingeschränkt auch bei einigen Tierarten wie bei Schimpansen.

In 2016 wurden die Ergebnisse einer über 20-jährigen Beobachtung einer größeren Schimpansenhorde aus Ngogo im Kibale-Nationalpark in Uganda in einem Dokumentarfilm

("Kampf der Kriegeraffen" bzw. "Rise of the Warrior Apes")

unter der Leitung des Anthropologen David Watts festgehalten. Gezeigt werden

kriegerische Überfälle auf fremde Affenhorden, Änderung des Sozialverhaltens bei Wachstum der Anzahl der Gruppenmitglieder, Schwarmverhalten von Mitgliedern

unter der Leitung eines Oberhaupts ähnlich wie bei Soldaten einer menschlichen Infanterie.

Die Diagramme mit den Drei Nen enthalten aber an dieser Stelle noch nicht den Aspekt von Emotionen. Auch die Aspekte von Spontaneität und Impulsivität gilt es genauer zu

betrachten.

Nach Chögyam Trungpa beginnen sich Emotionen ausgehend von den 3 Basisemotionen zu bilden, wobei sie beim weiteren zeitlichen Ablauf der Skandha dann im 5. Skandha bewusst

erkannt werden können. Während man Schmerzen bei ihrer Wahrnehmung gedanklich bewusst eine Räumlichkeit zuordnen kann (den Ort des Schmerzes), erscheint eine Emotion eher wie

ein Geisteszustand, der zu einem Einfluss auf das Denken und Verhalten führt. Im Buddhismus werden Emotionen, die ausgehend von den 3 Basisemotionen während der weiteren Bewusstwerdung erfahrbar werden

können von

Tengar Rinpoche als Geistesgifte (z.B. Zorn, Eifersucht) bezeichnet, die allerdings mit Gedanken gleichgesetzt werden. Somit kann man diese

Geistesgifte direkt in die Modelle der 3 Nen bzw. der 5 Skandha integrieren, indem man sie wie Sinneserfahrungen (1. Nen) behandelt, die Teil der Gedanken (2. Nen) und des

selbst-erkennenden selbst reflektiven Bewusstseins (3. Nen)

werden. Chögyam Trungpa sieht bei der Sichtweise aus dem Tantra die Verknüpfung aller Emotionen untereinander (z.B. Leidenschaft mit Aggression, Aggression mit Ignoranz, Ignoranz mit Neid, usw.)

als Teil des tantrischen Mandala und damit als Verbindung zu der Art und Weise, wie man sich mit den Emotionen auseinandersetzen kann.

Hinsichtlich des Aspekts von Impulsivität und Spontaneität schreibt James Low, wie Gedankenimpulse von spontan auftretenden Gedanken unterschieden werden können:

Daraus resultiert laut James Low, dass spontane Gedanken somit Teil der Bewusstheit sind, die in sich selbst als Stille ruht, und Teil der Bewusstheit, die ihre eigene Energie als Bewegung enthüllt.

Aus Sicht der Quantenphysik entsteht nach H. Dieter Zeh durch einen Quantenmessprozess ein Kollaps eines kohärenten "Gebildes" mit seiner nicht-lokalen Wellenfunktion,

der zu Dekohärenz des kohärenten Gebildes führt, das damit dann

den herkömmlichen, klassischen Gesetzen der Physik unterliegt. Übertragen auf die von Ralf Otte eingeführten Felder entspräche dem kohärenten Gebilde das Möglichkeitsfeld bzw. der Dharmakaya.

Demjenigen Teil der Transformationsfunktion, der dem Samboghakaya zugeordnet werden kann, sowie die virtuellen Beobachtungsfelder - dem materiell erscheinenden Nirmanakaya -, entspräche den dekohärenten

messbaren Gebilden. Die von Ralf Otte beschriebenen Transformationen von den Möglichkeitsfeldern zu den Beobachtungsfeldern entsprechen dem Bewusstwerdungsvorgang bei Denkprozessen (siehe auch

Abschnitt 8 - "Attraktoren und Entscheidungsfreiheit"), die sich durch die Drei Nen modellieren lassen. Ob sich die Prozesse spontaner und

impulsiver Gedanken ebenfalls durch die bestehende 1-dimensionale hyperkomplexe Transformationsfunktion abbilden lassen, bleibt zurzeit offen.

In den Hauptabschnitten dieses Textes wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass keine eindeutigen Aussagen zur Zeitschiene in Bezug auf den Iterationsprozess der Transformationsfunktion bestehen.

Chögyam Trungpa nennt die Anordnung von Zeitbegriffen beim Ablauf der 5 Skandha, die Teil der Drei Nen sind, als grob und stufenweise. Beim Gedankenprozess unterscheidet er zwischen den

üblicherweise plötzlichen Impulsen, die dem hier beschriebenen Kollaps bei der Iterationsfunktion entsprechen und zu einer neuen Iterationsfolge

im Möglichkeitsfeld führen, und einem fließenden Gedankenprozess,

der durch Meditationstechniken erlernt werden kann. Bei diesem fließenden Gedankenprozess wird zwar ebenfalls jeweils eine neue Iterationsfolge eingeleitet, diese sollte sich aber von den

Iterationen mit impulsiven Abläufen dadurch unterscheiden, dass sie höhere Ähnlichkeiten im Hinblick auf ihre Nachbarschaftsbeziehungen im Sinne von Schwarmregeln aufweist und

als Folge der von James Low beschriebenen Selbst-Befriedung der Gedanken mit ihrer abnehmenden Intensität beim Bewusstwerdungsprozess zu einer geringeren Zahl von 2. und 3. Nen führt.

Die folgenden 2 Diagramme zeigen je ein Beispiel für eine nach 17 Iterationen endende Folge, bei denen im ersten Beispiel nach einem Kollaps Ähnlichkeiten

für den Startwert der nachfolgenden Iteration bestehen, so dass eine impulsive Gedenkenfolge mit ähnlichen Inhalten erwartet werden kann. Das 2. Beispiel

könnte dagegen auf einen fließenden Gedankenprozess mit verringerter Impulsivität hinweisen. Beispiele zu weiteren Veränderungen von Trajektorien siehe

auch Abschnitt 9 - "Bewusstwerdung")

vergrößern: Bilder anklicken

Das Diagramm in Bild 1 zeigt eine wenig veränderliche Trajektorie, bei der der Startwert (weißer Punkt) und der Endwert (roter Punkt) und auch alle Zwischenwerte (graue Punkte) relativ eng

beieinander liegen, so dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass nach einem Kollaps auf einem dieser Punkte eine neue Iterationsfolge wiederum mit ähnlichen Werten beginnen kann.

Dies sollte dann einer impulshaften Gedankenfolge entsprechen, bei der sich ähnliche Gedanken als kreisende Gedanken wiederholen.

Im Gegensatz dazu zeigt das 2. Diagramm weit auseinanderliegende Punkte, die zwar die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass nach einem Kollaps eine neue Iterationsfolge beginnt, die weniger Symmetrien aufweist

und auch von der Vorgängertrajektorie eher erheblich abweichen kann. Start-, Endwert und alle Zwischenwerte dieser Trajektorie liegen aber im Grenzbereich zwischen messbaren Werten (Schwarz- und Rottöne)

und nicht messbaren Werten (Grüntöne). Dieser Randbereich stellt mathematisch die eigentliche Julia-Menge dar,

wobei die Trajektorie hierbei einem Seltsamen Attraktor entspricht;

die Menge aller Punkte innerhalb dieses Randbereichs

(Fläche mit schwarz und roter Färbung) stellt das Gebiet mit messbaren Werten dar und

wird mit Julia-Fläche bezeichnet.

Zu untersuchen wäre, ob dieser Orbit im 2. Diagramm

nahe der Julia-Menge den Teil einer fließenden Gedankenkette mit geringer Impulsivität und wenigen Bezügen zum 2. und 3. Nen widerspiegelt

und den von Christopher Steadman et. al. untersuchten Gedankenformen von Déjà-vus, unfreiwilligen autobiografischen Erinnerungen und anderen unerwarteten Gedanken entspricht.

Chögyam Trungpa beschreibt, wie durch Meditation Verwirrungszustände, die durch die zeitlich sich überlagernden 3 Nen ausgelöst werden, aufgelöst werden können. Während die

sich überlagernden 3 Nen mit den damit verbundenen 5 Skandha zu impulsiven Gedanken und Handlungen führen, kann durch die Meditation eine Verlangsamung des Ablaufes herbeigeführt

werden, so dass die Wahrnehmung die Skandha zeitlich besser auflösen kann. Dabei kann auch die Anzahl der wirksamen Rückbezüge zwischen den Drei Nen bestehend

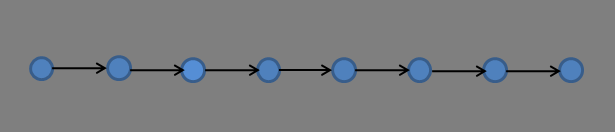

aus 1., 2. und 3. Nen reduziert werden, wie von Jieyu Zheng und Markus Meister durch Messungen bestätigt wurde. Im Extremfall wird

der Ablauf der Drei Nen in eine einzelne Kette bestehend aus 1. Nen transformiert, wobei sich ein Samadhi-Zustand ergibt:

Bei dieser Form der Gedankenbildung und Auslösung von Handlungen ist das intellektuell-analysierende Bewusstsein inaktiv und es entstehen auch keine herkömmliche Gedanken.

Es findet hierbei auch keine Beobachtung

durch einen geistigen Beobachter mehr statt. Chögyam Trungpa bezeichnet diese Form des Denkens als "Denken-ohne-zu-denken" auf Basis einer eigenständigen Intelligenz.

Katsuki Sekida beschreibt diesen Zustand als eine Form des absoluten Samadhi, in dem Zeit und Raum sowie Kausalverknüpfungen verschwinden. Es bleiben lediglich

Nicht-Zeit, Nicht-Raum und Nicht-Verursachung; damit verbleibt nur noch eine Reihe von zeitlosen Ereignissen. Dies wird von Katsuki Sekida als Null-Stand des Bewusstsein bezeichnet, der reinsten Form

des Daseins. Diese Kette der 1. Nen wird auch Ein-Äon-Nen genannt. Nach Beendigung des absoluten Samadhi beginnt eine Phase, die von Katsuki Sekida Jishu-Zammai

genannt wird, bei der der Geist zu einem allumfassenden Gewahrsein wird, das auch als Kensho bezeichnet wird.

Es wird postuliert, dass diese Form des "Denkens-ohne-zu-denken" mit ihrer eigenen Intelligenz einen Ausgangspunkt für eine neue Gedankenkette in Form einer Schwarmintelligenz im Möglichkeitsfeld angesehen werden kann.

Diese Form des "Denkens-ohne-zu-denken" erfolgt laut Chögyam Trungpa spontan auf Basis des Zufalls (khathor) auch in Übereinstimmung zu dem Modell Ralf Ottes. Erlernt werden kann diese Form des

Denkens durch intensive Meditation nach den Regeln des Dzogchen (Atiyoga). Auch wenn Schwarmprozesse zu einer statistischen Bevorzugung einander ähnlicher spontaner Gedanken führen, die auf einer

höheren Wahrscheinlichkeitsdichte im Möglichkeitsfeld begründet sind, so bleibt es dennoch bei einer spontanen Auswahl von Gedankeninhalten, die vom Zufall bestimmt sind.

Chögyam Trungpa weist aber auch darauf hin, dass diese Form des "Denkens-ohne-zu-denken" gelegentlich von Emotionen und herkömmlichen Gedanken unterbrochen werden kann. Das bedeutet, dass

es im Modell von Katsuki Sekida neben der reinen Kette der 1. Nen auch zum vereinzelten Auftreten des 2. oder 3. Nen kommen kann, bevor erneut eine Kette mit 1. Nen auftritt, die wiederum spontan

ausgelöst wird. Beim reinen Ablauf der Kette der 1. Nen werden dagegen intellektuelle Erwägungen, Bewertungen, Referenzpunkte, ... (eine Übersicht der entsprechenden geistigen Aktivitäten

findet man bei Chögyam Trungpa) durch die inhärente, nicht-intellektuell analysierende Intelligenz in einen ruhigen Fluss frei von Neurosen und Bewertungen überführt. Als Konsequenz

hieraus ergibt sich dann auch eine Auflösung/Transzendenz der 3 Kaya (Dharmakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya), die aus Sicht dieser Form der inhärenten Intelligenz nun als gedankliches Konzept zu sehen sind.

Übertragen auf das Modell Ralf Ottes könnte dies bedeuten, dass es bei dieser speziellen Situation zwar zu Spiegelungen ausgehend vom Möglichkeitsfeld zum virtuellen Beobachtungsfeld

entsprechend der von ihm kreierten

Transformationsfunktion kommt, aber dass statistische Rückwirkungen vom virtuellen Beoachtungsfeld in das Möglichkeitsfeld nicht oder kaum mehr stattfinden. Bei H. Dieter Zeh

entspricht dies einem kohärenten Zustand, der von außen nicht beobachtet wird. Allerdings hat Zeh nachgewiesen, dass dennoch Dekohärenz durch Einflüsse der Umgebung (z.B. durch

instantane Quantensprünge oder andere stochastische Ereignisse) auftritt.

Zu untersuchen bliebe die Frage, ob und welchen Einfluss Selektionen

bei dem Prozess der spontanen Bildung von Gedanken und Handlungen in denjenigen Regionen haben,

deren Wahrscheinlichkeitsdichte keine Beobachtung mehr zulässt; diese Regionen sind in den Diagrammen mit Wahrscheinlichkeitsdichten durch Grüntöne

gefärbt (siehe auch Abschnitt 7 "Grenzwerte").

Ein Erweiterung der obigen Transition auf 30 Iterationen zeigt, dass bis zur 27. Iteration ein Orbit direkt an der eigentlichen Julia-Menge durchlaufen wird. Danach beginnt eine Folge von

Fluchtpunkten.

Hier zeigt sich, dass der Seltsame Attraktor bei höheren Iterationen verlassen wird. Ob dies eine Folge der Ungenauigkeiten der arithmetischen Gleitkommarechnungen darstellt

(siehe ebenfalls Abschnitt 7 Grenzwerte) oder ob andere Gründe vorliegen, müsste separat untersucht werden.

Nach Lama Anagarika Govinda erfolgt bei Bewusstwerdungsvorgängen jedoch spätestens nach der 17. Schwingung eine neue Schwingungsfolge, bei der ein Gedanke neu aufsetzt. Bei der Kette der 1. Nen

werden allerdings keine Gedanken in der sonst üblichen Verkettung der 3 Nen gebildet. Es ist daher zu vermuten, dass hierbei Ketten mit 3 Nen erheblich länger durchlaufen werden können also eine

höhere Zahl von Iterationen zulassen sollte.

Über die genauen Prozesse, wie die spontane Form von Gedanken, Entscheidungen und Handlungen hervorgerufen werden, gibt es

keine verlässlichen Aussagen. Nach buddhistischer Auffassung lässt die Leerheit des Dharmakaya keine Beobachtungen zu; dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass es in den

Diagrammen mit den Wahrscheinlichkeitsdichten im Möglichkeitsfeld in den nicht beobachtbaren Gebieten (grün markierte Flächen) zur Formung/Selektion von

Gedanken, Entscheidungen und Handlungen im Unbewussten kommt. Denkbar ist auch, dass hierbei eine Spiegelung in die virtuellen Beobachtungsfelder durch eine andere Transformationsfunktion

stattfindet, denn die Auswirkungen spontaner Gedanken, Entscheidungen und Handlungen sind wiederum beobachtbar.

Aus Sicht der Quantenphysik ergeben sich nach Brian Greene allerdings Ansätze durch Quantenfluktuationen und höherdimensionale Strings. Auf Größenordnungen

unterhalb der Planck-Größe führen Fluktuationen dazu, dass die herkömmlichen Ordnungskriterien von Raum und Zeit, wie rechts, links, oben, unten und vorher, nachher

nicht mehr gültig sind. Hieraus auf das Erscheinen

von Gedanken, Entscheidungen und Handlungen zu schließen, ist derzeit möglicherweise noch verfrüht. Brian Greene sieht bisher auch keine Möglichkeit, aus

Sicht der Quantentheorien einen eindeutigen Nachweis hinsichtlich einer Klärung der Entscheidungsfreiheit, des freien Willens zu erbringen (siehe auch

Abschnitt 8 "Attraktoren und Entscheidungsfreiheit"). Andererseits liefert Brian Greene auch Argumente, die neben der Selektion

von Gedanken usw. allein auf Basis von Wahrscheinlichkeiten auch noch auf weitere Einflüsse hinweisen, die zu ähnlichen Gedankenfolgen führen können. Zu nennen sind die zahlreichen

Symmetrien, die in vielen (quanten)-physikalischen Gesetzen erkennbar sind. Das bedeutet, dass nach einem Kollaps eines Gedanken eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Selektion eines

ähnlichen Folgegedanken bestehen könnte als durch die ursprüngliche Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung;

die ursprüngliche Dichteverteilung führt dabei durch Änderung der bisherigen Störgröße c zu einer neuen Dichteverteilung, für

die dann aber auch neue Selektionsmöglichkeiten bestehen.

Dabei könnte es zu einer Selbstorganisation

der Trajektorien kommen. Ob sich auch die gesamte Transistionsfunktion selbständig ändert, wie in

Abschnitt 8 "Attraktoren und Entscheidungsfreiheit" und im Abschnitt 9 "Bewusstwerdung" bei der Rückspiegelung angedeutet

oder sogar alle Funktionsparameter ändern, bleibt

dahingestellt.

Neben den verschiedenen Möglichkeiten des Prozessablaufs der Drei Nen könnte die von Katsuki Sekida ebenfalls beschriebene Umwandlung des 3. Nen in einen

1. Nen auch als eine besondere Form eines Kollapses interpretiert werden, bei dem gedankliche Inhalte des 3. Nen in einen ebenfalls von Sekida beschriebenen

"verborgenen" 1. Nen mit einem verringerten Potenzial überführt werden.

Da ein verborgener 1. Nen, zu dem das Bewusstsein keinen direkten

Zugang besitzt, durch Erhöhung des Potenzials zu einem späteren Zeitpunkt wieder bewusst werden kann, kann er auch wieder in die Kette der Drei Nen integriert werden.

Aus Sicht des Systemkonzepts von Ralf Otte würde bei einem derartigen Vorgang ein Kollaps im virtuellen Beobachtungsfeld ausgelöst, der zu einer nicht vorhersagbaren

Veränderung im Möglichkeitsfeld führt, die in den Diagrammen mit Wahrscheinlichkeitsdichten grün gefärbt sind. Durch Veränderungen der Wellenparameter

der nicht-energetischen Wahrscheinlichkeitswelle können diese Zustände zu einem späteren Zeitpunkt wieder beobachtbar/messbar werden. Die Überführung eines

3. Nen in einen 1. Nen ergäbe sich im Modell von Ralf Otte durch Trajektorien, die aus dem konvergierenden Teil des Möglichkeitsfeldes (grün) in den divergierenden

Teil des Möglichkeitsfeldes (rot-schwarz) führen und dort kollabieren (siehe auch Abschnitt 8

"Attraktoren und Entscheidungsfreiheit - Der Schwingungsprozess von Julia-Mengen/-Flächen als Möbiustransformation in der Ebene").

Mit diesem verknüpften Vorgehen aus den Modellen von Katsuki Sekida und Ralf Otte ergibt sich ein Modellvorschlag für das im Buddhismus beschriebene Prinzip des Karma.

Hiermit ließe sich auch die Bedeutung der nicht-beobachtbaren Strukturen (grün) im Möglichkeitsfeld erklären (siehe auch

Abschnitt 1 Wahrscheinlichkeitsdichten - "Mögliche Bedeutung der grünen Strukturen - Spekulation").

Auch wenn beim Ablauf der Kette der 1. Nen in diesem Zustand des absoluten Samadhi keine Wahrnehmungen seitens eines Ich stattfinden, ist aber ein Gewahrsein (Rigpa) vorhanden. Tenzin Wangyal Rinpoche beschreibt drei verschiedene Arten von Gewahrsein:

Aus diesen Erläuterungen lässt sich ableiten, wo Unterschiede und Gemeinsamkeiten beim spontanen und impulsiven Denken bestehen. Ohne Meditationspraxis wird allerdings nur wenigen Menschen bewusst, wie sich das spontane Denken vom impulsiven Denken unterscheidet. Auch mit Meditationserfahrung kann es sehr lange dauern, ehe das spontane Denken und auch weitere Bewusstseinsqualitäten im eigenen Geist erfahrbar werden.